在技术加速渗透城市肌理的当下,LED广告机构筑的数字光幕正以不可逆转的态势重塑城市的视觉语法与人文基因。这种由百万级像素点编织的动态媒介,早已超越商业传播工具的单一属性,成为解码当代城市空间转型的关键密码。当发光矩阵与钢筋丛林交织,当数据洪流漫过街道肌理,一场关于技术理性与人文精神的深层博弈,正在城市的每一寸公共空间悄然上演。

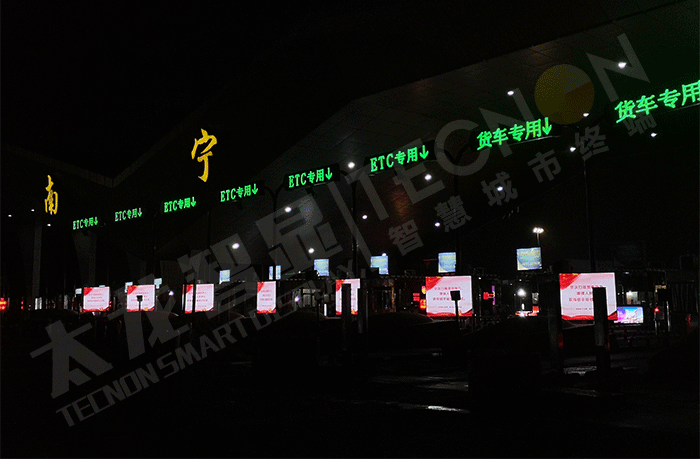

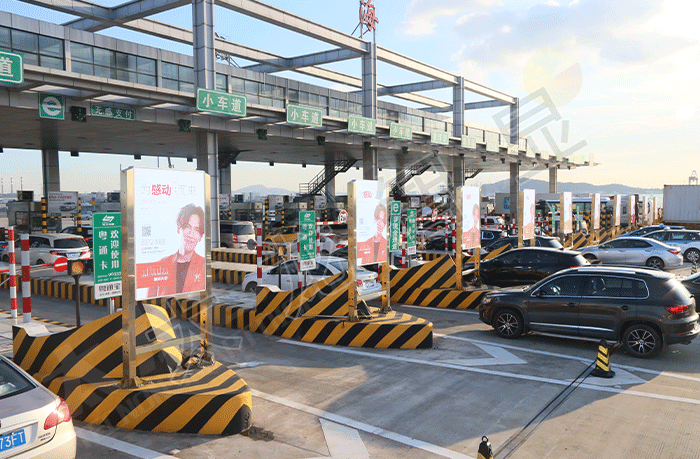

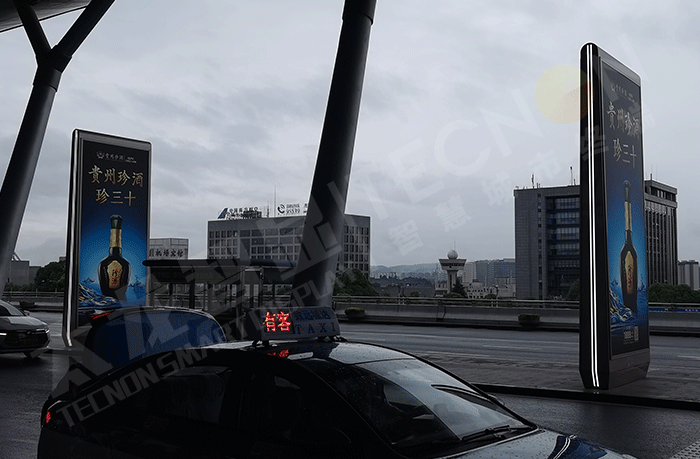

LED广告机的技术进化呈现出鲜明的空间解构特征。柔性显示技术打破了传统媒介的矩形桎梏,使屏幕能够如织物般贴合建筑曲面、穹顶甚至自然景观的轮廓,在物理层面消弭了媒介与空间的边界。这种 "液态化" 的技术形态,让城市表皮从静态的建筑立面转化为动态的数字界面 —— 当建筑外墙、公共交通设施乃至桥梁护栏都成为可编辑的像素载体,城市空间的视觉维度被重构为永不落幕的数字剧场。

在感知体验层面,交互技术的迭代催生了新型人屏关系。基于计算机视觉的动作捕捉系统,使行人的举手投足能实时转化为屏幕上的视觉反馈;环境光自适应技术则让屏幕亮度随昼夜节律自动调节,在物理层面实现媒介与城市光照生态的共生。这种技术赋能的双向互动,打破了传统户外广告的单向传播模式,使数字光幕成为连接虚拟数据与现实体验的多孔界面,重塑着市民与城市空间的对话方式。

LED广告机的高密度渗透本质上是空间权力的重新分配。资本驱动下的媒介扩张,正将城市公共空间异化为 "注意力战场"。当建筑立面、交通枢纽乃至街角巷尾都被发光屏幕占据,传统意义上供市民自由呼吸的公共领域,正逐渐被商业符号编织的视觉牢笼所吞噬。这种空间殖民现象制造出双重困境 —— 一方面,过量的视觉信息引发公众认知疲劳,形成 "注意力通胀",另一方面,同质化的商业内容挤压了多元文化表达的空间,使城市景观沦为资本意志的单向度投射。

然而技术的双面性也为公共性的重构保留了可能。当部分LED屏幕开始播放城市纪录片、公共艺术作品甚至市民创作的影像内容,其功能便从商业工具向文化载体悄然转型。这种 "媒介赎回" 现象揭示出。数字光幕并非天然服务于消费主义,其内容属性与社会价值取决于背后的权力分配机制。当公共部门、艺术机构与市民社群获得更多的内容决策权,这些发光界面便有可能成为城市精神的投射屏,在商业逻辑与公共性之间寻找动态平衡点。

在文化传承维度,LED广告机正在重构城市的符号生产机制。地域文化元素通过数字技术的转译,以动态化、可视化的方式获得新的传播生命力 —— 传统建筑纹样被转化为流动的像素动画,地方民俗故事被解构为交互式叙事片段。但这种技术赋能也伴随着潜在风险:当文化符号被简化为视觉消费的素材,其深层的历史语境与精神内核可能被剥离,导致文化表达的平面化与同质化。数字光幕在放大文化传播声量的同时,也面临着沦为 "文化速食" 生产机器的危险。

在集体记忆层面,动态媒介正在改写城市记忆的存储范式。相较于纪念碑、博物馆等静态载体,LED屏幕构建的是一种流动性的记忆场域 —— 实时更新的影像内容既能重现历史场景,也在持续记录当下的城市表情。这种 "液态记忆" 具有即时性、交互性的特征,却也伴随着易逝性的缺陷,当屏幕内容被商业信息不断覆盖,那些具有公共价值的记忆片段可能随时被数据洪流冲刷殆尽。如何在商业运营与文化保存之间建立长效机制,成为数字时代城市记忆工程的新课题。

面对技术狂飙带来的多重挑战,建立新型媒介伦理体系已迫在眉睫。在物理层面,需要构建包含光污染控制、电磁辐射管理、视觉密度规划在内的技术标准,防止数字光幕对城市生态造成破坏性影响。在内容层面,应建立多元主体参与的内容审核机制,既保障商业传播的合法权益,又为公共文化表达保留必要空间。这种伦理建构不应是简单的规制约束,而应是通过制度设计引导技术红利的正向释放。

更根本的变革发生在城市设计理念的深层转型。当LED广告机从 "强加于城市的视觉装置" 转化为 "生长于空间的有机组成",其设计需要融入城市的历史文脉与人文气质。这要求突破商业利益驱动的单一思维,在屏幕形态、内容策划、空间布局等层面注入人文考量 —— 让数字光幕不仅是吸引眼球的商业媒介,更成为承载城市精神、促进公众交流的文化基础设施。唯有将技术创新锚定在人文关怀的坐标上,才能避免陷入 "技术越发达,城市越冷漠" 的悖论。

LED广告机构筑的数字光幕,既是城市现代化的技术图腾,也是映照时代精神的文化镜鉴。当我们凝视那些昼夜闪烁的发光矩阵,看到的不应只是商业符号的狂欢,更应是城市文明的多维投射。这场由技术引发的城市景观革命,本质上是对 "何为理想城市" 的持续追问 —— 在数字技术深度介入的未来,我们能否在商业效率与公共福祉、技术创新与文化传承、视觉冲击与人文温度之间找到恰当的平衡点?

答案或许藏在对媒介本质的重新认知中,当LED广告机不再是资本意志的单向输出端口,而成为多元主体参与的城市客厅;当数字光幕不再追求感官刺激的极致体验,而致力于构建有温度的情感连接,技术才能真正成为滋养城市人文精神的土壤。唯有让每一束像素之光都闪耀着人文关怀的底色,才能在数字时代的漫漫长夜中,守护好城市那份独特的灵魂之光。